Anatomische Grundlagen der manuellen Lymphdrainage

Im Rahmen der Fortbildung werden die anatomischen Strukturen und funktionellen Abläufe des Lymphsystems systematisch vermittelt. Dazu zählen der Aufbau der Lymphgefäße, die zentralen und peripheren Lymphknotenstationen sowie die Aufgaben des Lymphsystems im Flüssigkeitshaushalt und bei immunologischen Prozessen. Ergänzend werden pathophysiologische Veränderungen wie primäre und sekundäre Lymphödeme sowie deren Entstehungsmechanismen und Abgrenzung zu anderen Ödemformen behandelt.

Aufbau und Funktion des Lymphsystems

Das Lymphsystem ist Teil des körpereigenen Reinigungssystems. Es transportiert überschüssige Gewebsflüssigkeit über Kapillaren, Präkollektoren und Kollektoren zurück in den Blutkreislauf. Der Fluss erfolgt ohne zentrale Pumpe – durch Muskelbewegung, Eigenrhythmus und gezielte Impulse, wie sie in der manuellen Lymphdrainage eingesetzt werden.

Lymphgefäße und Rückführung

Die Lymphe mündet über den Ductus thoracicus und den Ductus lymphaticus dexter in den venösen Kreislauf. Diese anatomischen Strukturen sind entscheidend für die manuelle Lymphdrainage, da sie den physiologischen Abflussweg vorgeben.

Lymphknoten und Wasserscheiden

Etwa 600 Lymphknoten filtern die Lymphe. Ihre Lage und die Grenzen der Wasserscheiden werden in der manuellen Lymphdrainage gezielt berücksichtigt, um den Abfluss zu fördern.

Relevanz für die KPE

Ein präzises anatomisches Verständnis bildet die Grundlage für die Anwendung der manuellen Lymphdrainage in der Komplexen Physikalischen Entstauungstherapie (KPE).

Zur manuellen Lymphdrainage

Physiologischer Lymphfluss und seine Unterstützung durch manuelle Lymphdrainage

Das Lymphsystem transportiert überschüssige Flüssigkeit aus dem Gewebe über ein Netzwerk aus initialen Lymphgefäßen, Präkollektoren und Kollektoren.

Diese Gefäßabschnitte sind fein aufeinander abgestimmt und sorgen für den gerichteten Abfluss der Lymphe.

Die Wände der Lymphgefäße besitzen spezielle Klappenmechanismen, die ein Zurückfließen verhindern.

Durch die manuelle Lymphdrainage kann dieser natürliche Prozess gezielt unterstützt werden – sanfte, rhythmische Grifftechniken fördern die Aktivität der Lymphgefäße, regen die Mikrozirkulation an und tragen zur Entstauung und Geweberegeneration bei.

Aktiver Lymphtransport durch Lymphangione

Die sogenannten Lymphangione sind segmentale Abschnitte mit muskulärer Wandstruktur. Sie kontrahieren rhythmisch und ermöglichen so den Weitertransport der Lymphe. Dieser Prozess kann durch Atmung, Bewegung und manuelle Lymphdrainage zusätzlich unterstützt werden.

Bedeutung des Sicherheitsventilmechanismus

Bei steigendem Gewebedruck öffnet sich das initiale Lymphgefäß passiv und ermöglicht die Aufnahme zusätzlicher Flüssigkeit. Dieser Schutzmechanismus – auch Sicherheitsventil genannt – ist essenziell, um Schwellungen vorzubeugen. Die Fortbildung vermittelt dieses Wissen praxisnah und rechtssicher.

Pathophysiologische Aspekte der Lymphdrainage

In der Fortbildung zur manuellen Lymphdrainage werden die grundlegenden pathophysiologischen Mechanismen des Lymphsystems ausführlich behandelt. Ein zentrales Thema ist dabei die Entstehung und Einordnung verschiedener Ödemformen – insbesondere im Zusammenhang mit primären und sekundären Lymphödemen.

Primäre Lymphödeme – angeborene Funktionsstörungen

Primäre Lymphödeme beruhen auf angeborenen Fehlanlagen oder Funktionsstörungen des Lymphsystems, die bereits in jungen Jahren oder im späteren Verlauf symptomatisch werden können. Hierbei ist die Transportkapazität der Lymphgefäße von Beginn an eingeschränkt, was zu einer chronischen Flüssigkeitsansammlung im Gewebe führen kann.

Sekundäre Lymphödeme – erworbene Ursachen

Im Gegensatz dazu entstehen sekundäre Lymphödeme durch äußere Einflüsse – etwa nach operativen Eingriffen, Traumata, Strahlentherapie oder durch bestimmte Erkrankungen, die die Lymphbahnen oder Lymphknoten in ihrer Funktion beeinträchtigen. Häufig betreffen diese Formen einseitige Extremitäten und entwickeln sich im Verlauf schleichend.

Differenzierung zu anderen Ödemformen

Die Unterscheidung zwischen lymphatischen Ödemen und anderen Ödemformen wie venösen, kardialen oder lipogenen Ödemen ist essenziell für die indikationsgerechte Anwendung der Lymphdrainage. Im Rahmen der Fortbildung lernen die Teilnehmenden, typische klinische Merkmale wie Druckzeichen, Symmetrie, Konsistenz und Hautveränderungen differenziert zu bewerten – ohne dabei eine medizinische Diagnose zu stellen.

Grundprinzipien der manuellen Lymphdrainage in der Fortbildung

Die Fortbildung zur manuellen Lymphdrainage vermittelt praxisnah die Grundlagen dieser besonderen Technik. Im Fokus stehen die vier klassischen Grifftechniken nach Dr. Vodder: stehender Kreis, Pumpgriff, Drehgriff und Schöpfgriff. Diese Griffe folgen einem ruhigen Rhythmus und werden mit minimalem Druck ausgeführt – angepasst an Region, Gewebe und Befund.

Sanfter Rhythmus und präziser Druck

Die Anwendung folgt einem Wechsel aus Schub- und Entspannungsphase. Der sanfte Druck orientiert sich am natürlichen Verlauf der Lymphbahnen und wird ohne Zug, Rutschen oder ruckartige Bewegungen durchgeführt. Ziel ist die gezielte Förderung des Lymphflusses auf schonende Weise.

Ablauf: erst zentral, dann peripher

Ein zentrales Prinzip der Technik ist der sogenannte proximale Beginn. Dabei werden zunächst zentrale Abflusswege vorbereitet – etwa am Hals oder in der Leistenregion. Erst danach folgen die weiter außen liegenden Bereiche. Dieses Vorgehen schafft Raum für den Abfluss aus den peripheren Regionen und erhöht die Wirksamkeit der Anwendung.

Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE)

Die KPE ist ein ganzheitliches 2-Phasen-Therapiekonzept zur Behandlung lymphologischer Erkrankungen. Sie umfasst manuelle Lymphdrainage, Kompression, Bewegung, Hautpflege und ggf. Physiotherapie. Eine alleinige Lymphdrainage reicht nicht aus.

Wirkung der Kompressionstherapie

Kompression senkt den Gewebedruck und reduziert den effektiv ultrafiltrierenden Druck. Sie steigert den venös-lymphatischen Rückfluss, verbessert die Funktion der Muskelpumpe und konserviert den Behandlungserfolg. Zudem unterstützt sie die Reabsorption und kann fibrotisch verändertes Gewebe lockern.

Diagnostik & Befundaufnahme

Die Befunderhebung umfasst Anamnese, Inspektion und Palpation. Sie dient der Therapieplanung, dem Erkennen von Kontraindikationen und der objektiven Verlaufskontrolle. Ein strukturierter Befundbogen hilft bei der standardisierten Erfassung.

Indikationen und Kontraindikationen

Ein sicherer und verantwortungsvoller Umgang mit der manuellen Lymphdrainage setzt fundiertes Wissen über Indikationen und Kontraindikationen voraus.

Indikationen

Die manuelle Lymphdrainage kommt insbesondere bei lokalisierten Flüssigkeitsretentionen zur Anwendung. Dazu zählen postoperative und posttraumatische Ödeme, lymphostatische Belastungen bei angeborener Bindegewebsschwäche sowie funktionelle Stauungen im Gesichtsbereich. Auch bei lipödemassoziierten Beschwerden oder chronisch schweren Extremitäten kann sie indikationsgerecht eingesetzt werden. Ziel ist die Förderung des Lymphabflusses und die Reduktion interstitieller Gewebespannung.

Kontraindikationen

Zu den absoluten Kontraindikationen zählen akute Entzündungen, Tumorerkrankungen ohne onkologische Freigabe, dekompensierte Herzinsuffizienz sowie akute Thrombosen. Relative Kontraindikationen umfassen u. a. dermatologische Befunde mit Infektionsrisiko. Die Indikationsstellung erfordert eine differenzierte Befundung und ggf. ärztliche Rücksprache.

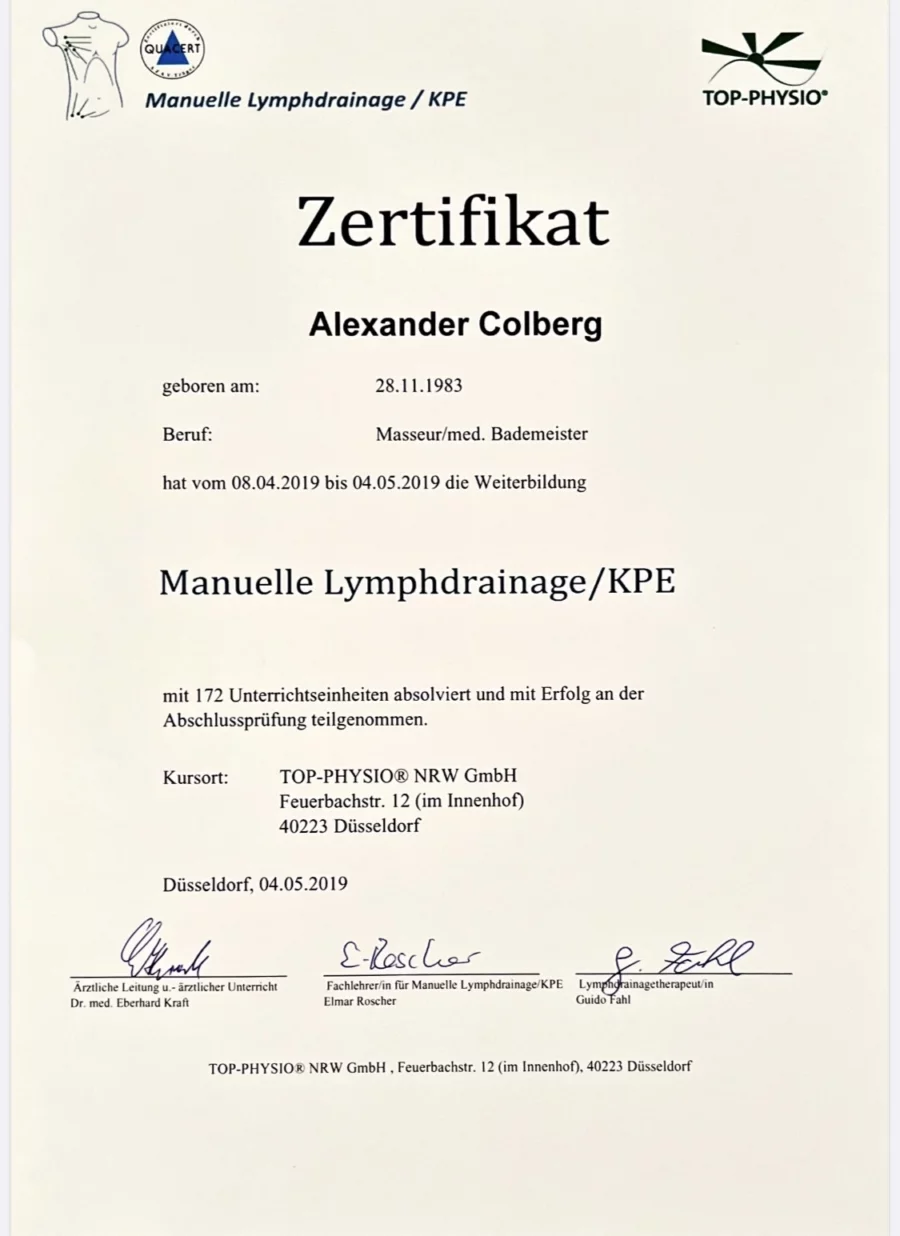

Abschlussprüfung und Zertifizierung

Die Fortbildung endet mit einer schriftlichen, mündlichen und praktischen Abschlussprüfung unter ärztlicher Beteiligung. Nach bestandener Prüfung erhielt ich ein anerkanntes Zertifikat. Als staatlich geprüfter Masseur und medizinischer Bademeister bin ich damit berechtigt, Leistungen der manuellen Lymphdrainage im Rahmen der Privatabrechnung mit Kostenträgern abzurechnen.